静謐の聖語板に見出してきたこと

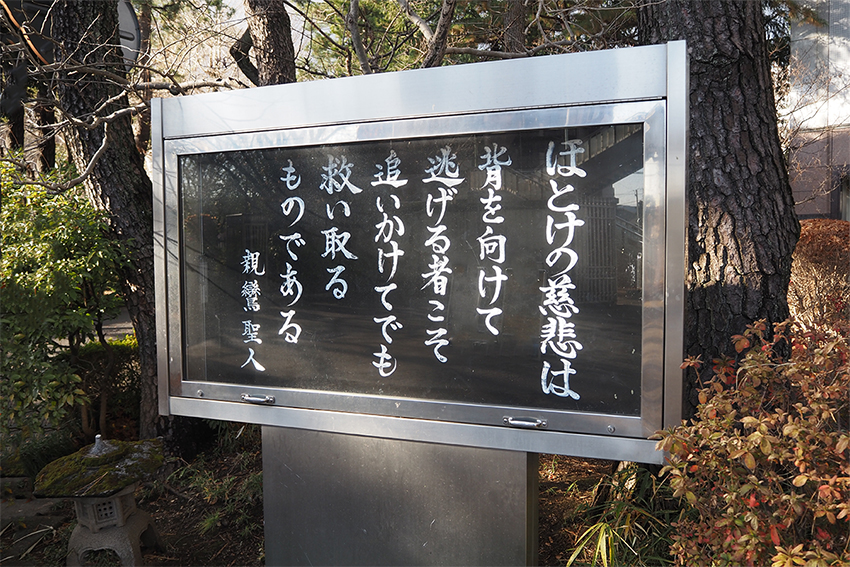

有明キャンパス正門、武蔵野キャンパス正門・北門に設置されている「聖語板」を覚えていますか?

先人のことばを月替わりに掲示しています。

在学時、何気なく見過ごした言葉、瞬時に腑に落ちた言葉、場面を具体的にイメージできる一文、また、思わずその意味を自身に問い掛けた経験はありませんか。

そして、1カ月間、朝に夕に目にすることで、じっくりと心に沁みこんでくる言葉がありませんでしたか?

今も変わらず、「聖語板」は学生に、教職員に、大学を訪れる人に静かに語りかけています。

1月の聖語

ほとけの慈悲は背を向けて逃げる者こそ追いかけてでも救い取るものである

親鸞聖人

1月の聖語板

今月の聖語は、親鸞聖人の和讃「十方微塵世界の念仏の衆生をみそなはし摂取してすてざれば阿弥陀となづけたてまつる」の「摂取」という語の左訓です。

「和讃」とは

和語をもって仏を讃え、仏を詩った中世の歌謡のひとつです。『親鸞聖人「和讃」入門-その詩にみる人間と教え-|山崎龍明(大法輪閣)』

『聖典セミナー 三帖和讃Ⅰ 浄土和讃 | 黒田覚忍(本願寺出版社)』には、

「私たちは、一度如来のお慈悲に気づかせていただいても、常にお慈悲を感じ通しというわけにはいきません。お慈悲を忘れて、煩悩に惑わされ、悲しみの底に突き落とされることもあります。けれども、やがて再び如来のお慈悲に引き戻されるのです。逃ぐる者を追わえとるとは、何とありがたいお慈悲の如来さまでしょうか。」とありました。

これを見て「体調を崩した時の自分とそっくりだな…」と思った方、実はいらっしゃるのでは?

熱を出した夜「健康ってなんて有難いんだろう…。これからは生活を改めるぞ」と固く心に誓ったはずなのに、平常を取り戻すとそんなことはすぐに忘れ、うがいを怠ったり暴食してみたり。そしてまた体調を崩し、性懲りもなく「健康ってなんて有難いんだろう…」と思う訳です。

如来のお慈悲とは、この場合家族の愛情に置き換えられるかもしれません。「だからうがいしなさいって言ったでしょ」としかりつつも甲斐甲斐しく世話を焼いてくれる姿と重なります。熱に浮かされながら、ようやく家族の愛に包まれていることに気が付くのです。

昨年11月に雪頂講堂で執り行われた「報恩講」での法話では「ひとりぼっちでどんな淋しい状況に置かれても、私たちは阿弥陀様のお慈悲の光の中で生活を送らせていただいている。どこにいても阿弥陀様が見守ってくださっている」というお話しがありました。この法話も今月の聖語も、同じことを言っているような気がします。

皆さんも体調を崩した時の自分を思い浮かべながら「自分は守られているんだ」ということ、改めて思い出してみてくださいね。

武蔵野キャンパスに設置されている親鸞聖人像

親鸞聖人(しんらん しょうにん)

親鸞聖人は、1173(承安3)年に京都の日野の里でお生まれになりました。9歳から比叡山で学ばれましたが、29歳で師・法然聖人と出遇い、本願念仏の道に入られ、念仏停止による越後流罪を経て、関東の地で主著『教行信証』の執筆を始められました。煩悩に満ちた私たちは、阿弥陀如来のみ教えを仰ぐことこそ、苦しみの世を生き抜く道である、と90年の生涯をかけてお示しくださり、1263(弘長2)年にご往生されました。

関連リンク

コメントをもっと見る