文=菅野浩二(ナウヒア) 写真=本人提供、小黒冴夏

金子穂香(かねこ・ほのか)さん|薬学部アドバイザー

千葉県柏出身。千葉県立小金高等学校で学んだあと、2022年3月に武蔵野大学薬学部薬学科を卒業。大学2年生から4年生までの間には学生チューターとして後輩の指導にあたっている。2022年2月には第107回薬剤師国家試験に上位10%の得点で合格。大学5年生のときにオンラインサポートの活動を開始し、現在は「かねこち@薬学部アドバイザー」として全国の薬学生の学びを支援している。SNSの総フォロワー数は約1万5000名で、SNS発信のコンサルティングも行う。

勉学のかたわら、バスケットボールサークルの活動にも没頭

薬学部を意識し始めたのは高校2年生のとき。いずれは人の役に立つ仕事に就きたいと考えた。家族の存在にも後押しされたという。「薬学部アドバイザー」というめずらしい肩書きで活動する金子穂香さんは言う。

「祖母が心臓病を患っていて、祖父はがんで亡くなりました。自分にも持病があったので、健康面にアプローチできるという点で薬や医療に興味が湧いたんです。実際、自分が使っている薬が高校生のときの授業に出てきて、薬学への関心がより強まりました。化学が好きだったのも、薬学部を志望するきっかけになったと思います」

「実は、第一志望はほかの大学でした」と歯切れよく明かす。けれども、入学してすぐに武蔵野大学に魅了された。何より、多様性にあふれる環境が気に入った。9学部16学科(2025年現在は13学部21学科)の総合大学である武蔵野大学では、ほかの分野を学ぶ友人や先輩後輩と交流できる機会が少なくない。人間としての幅が広がる。

「自分が使っている薬が高校生のときの授業に出てきて、薬学への関心がより強まりました」

金子さんの大学生活は、学部の垣根を超えたバスケットボールにも彩られた。小学生のころに始めたスポーツを続けようと、入学と同時にバスケットボールサークルの「カリフラワー」に入会する。「一日中勉強しているような感じでした」と振り返る多忙な6年間にあって、大好きなバスケをしている時間はいい息抜きにもなった。金子さんは笑顔を浮かべる。

「ほかの薬科大学ではあまりサークルが盛り上がっている印象がなかったのですが、武蔵野大学はいろんな学部の人が所属していて楽しかったです。一日完結型の大会に出たのもいい思い出ですし、文化祭にあたる摩耶祭に出店して部員同士の仲がより深まったのも印象に残っています。私自身がサークルの代表を務めた2年生のときは摩耶祭で餃子をふるまって、どの団体の料理がおいしかったかを競う『MAYAシュラン』で2位の好成績を収めることができました」

学部の枠を超えた学びでは、薬学部は必修科目ではないものの、1年次にフィールド・スタディーズにも参加している。ロサンゼルスを中心にアメリカに1週間ほど滞在し、大学病院や福祉施設、あるいは薬局なども見学した。アメリカでは調剤業務の一部などを行い、処方薬を出す薬剤師を補佐する「ファーマシーテクニシャン 」という職業があることを知り、新鮮な驚きを感じた。

廣谷先生と阿部先生の充実した授業で力をもらう

薬剤師免許を取得するには、年に一回行われる国家試験に合格しなければならない。合格率は約70%前後。およそ10人に3人は通過できない門となっている。その厳しさからもわかるように、薬学部の勉強や試験は一般的に難しく、ほかの学部と比較して留年しやすい傾向にある。さらには、薬学部の卒業試験は国家試験よりも難易度が高いと言われている。

その事実を入学時から知っていた金子さんは「留年したらまずいという気持ちで、ずっと勉強していました」と話す。自宅から武蔵野キャンパスまでは片道2時間半かかり、往復で約5時間を移動に費やす。その間だけでなく、帰宅してからも2時間ほど勉強に打ち込み、土日もバイトはせずに自宅学習に励んだ。

金子さんは「でも、授業の内容がすごくおもしろかったんです」と振り返る。

卒業後は「かねこち@薬学部アドバイザー」として薬学生の学びをサポートする

「もともと化学と薬理学に興味があって薬学部に入ったので、楽しみながら講義を受けることができました。特に薬化学の廣谷功先生と薬理学の阿部和穂先生の講義が印象に残っています。お二人ともお話がおもしろくて、毎回授業のたびに『なるほど!』と思いました。時には『なんでこんなに勉強しているんだろう?』と苦しくなる時期もありましたが、廣谷先生と阿部先生の充実した授業で力をもらうことができました」

授業には前のめりで臨めたけれど、同時に「なんでこんなに勉強しているのに、成績がもっと伸びないんだろう?」という停滞感もあった。大学3年生のとき、勉強している姿を見ていた友人に「どうしてそんなに効率の悪い勉強をしているの?」と指摘され、ぎくりとする。それまではノートをまとめたり、ずっと教科書を読んだりとインプット重視の勉強だったものの、その友人は「もっとアウトプットしたほうがいいよ」とアドバイスをくれた。

自分とは違い徹夜もせずに好成績を収め続けている友人によれば、アウトプットとは問題を解いたり、人に説明をしたりすることだという。それを機に、友だちと会話しながらクイズを出し合うかたちに勉強法を変えると、「これが楽しみながら記憶にも残る勉強法なのだ」と気つくことができた。机に向かう時間も鉛筆を持つ時間も減った一方、実際に成績は伸びた。アウトプット重視型こそが薬学生として理想的な学びだと確信した。

大学5年生の12月にオンラインサポートの活動を開始

曰く「就職活動をしたのは少しだけ」。少しだけだったのは、薬剤師以外にやりたいことが見つかったからだ。

薬剤師をめざす学生たちを手助けしたいという思いから、国家試験の勉強の追い込みのかたわら、大学5年生の12月にオンラインサポートの活動を始めた。1年生のときは勉強に苦労した自分が、3年生から友人の助言もあって効率的に学べるようになった経験を生かせると考えた。金子さんは説明する。

「自分で発信していきたいという思いが固まっていたので、オンラインで動画を発信することなどについて恥ずかしさはなかったですね。薬学部の子は勉強をがんばっているんですが、うまくいっていないケースが多いので、効率的な勉強方法を教えたり、定期試験対策を伝えたりして、薬剤師になる道をサポートしたいという思いが強かったんです。それを仕事にできるのでは、というビジョンもありました」

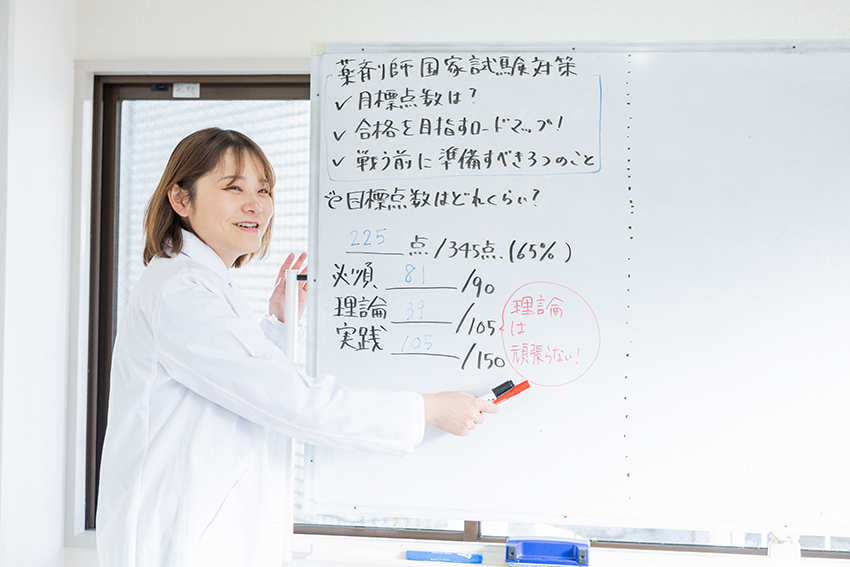

その目標どおり、現在は「かねこち@薬学部アドバイザー」という名前で薬学生を徹底支援している。2024年6月には株式会社POWERの協力のもと、学習サイト「かねこちの薬学部自習室」のサービスとして新たに「薬スクOnline」というポータルサイトを立ち上げた。現在は約400名の薬学生一人ひとりと向き合い、チャットや電話を通じて、勉強面だけでなくメンタル面もしっかりと支えている。2025年3月7日には、武蔵野大学薬学生で構成された学生団体「Hand to Hand」の有志を対象にしたセミナーで教壇にも立っている。

協力してくれるスタッフが20名ほどいる今、夢は広がる。金子さんは力強く言う。

「『薬学部イコール薬剤師になる道』だけではなく、選択肢をたくさんつくってあげたいと思っています。薬局経営をしてみたい子もいると思いますし、私のほうでいろいろな提携先をつくって、就職支援事業もやりたいですね。薬学生の将来の可能性を広げるだけでなく、薬剤師自体の地位を上げたいとも考えています。たとえば一般の人に向けて薬剤師の存在や仕事内容を伝えるようなコンテンツを発信していきたいです」

やりがいは「学生さんの結果が出たときはもちろん、定期試験や国試まで勉強をやり切ってくれたとき」だという。高校2年生のときに抱いた夢とは少し異なるかたちで、金子さんは人の役に立つ仕事に励んでいる。

「薬学生の将来の可能性を広げるだけでなく、薬剤師自体の地位を上げたいとも考えています」

※記事中の肩書きは取材当時のものです。また、学校名は卒業当時の名称です。

関連リンク

コメントをもっと見る