静謐の聖語板に見出してきたこと

有明キャンパス正門、武蔵野キャンパス正門・北門に設置されている「聖語板」を覚えていますか?

先人のことばを月替わりに掲示しています。

在学時、何気なく見過ごした言葉、瞬時に腑に落ちた言葉、場面を具体的にイメージできる一文、また、思わずその意味を自身に問い掛けた経験はありませんか。

そして、1カ月間、朝に夕に目にすることで、じっくりと心に沁みこんでくる言葉がありませんでしたか?

今も変わらず、「聖語板」は学生に、教職員に、大学を訪れる人に静かに語りかけています。

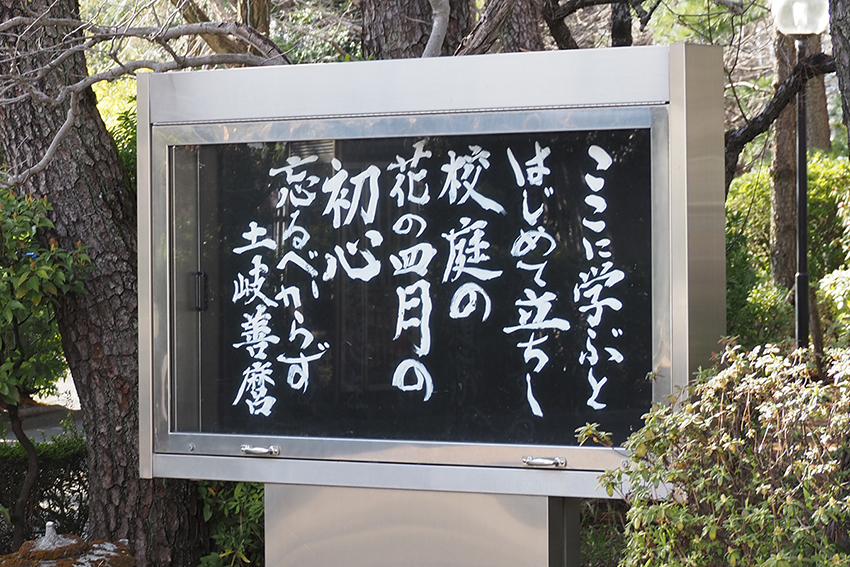

4月の聖語

「ここに学ぶとはじめて立ちし校庭の 花の四月の初心忘るべからず」

土岐善麿

4月の聖語板

今月の聖語は、歌人であり、国文学者であり、本学(当時は武蔵野女子大学)文学部日本文学科の初代主任教授である土岐善麿先生が詠まれた歌です。この歌は土岐先生が著された『むさし野十方抄』におさめられており、毎年4月の聖語板に必ず掲げられます。

武蔵野女子学院に四年制の女子大学が設けられたときから、学院報という印刷物のかたすみに、毎号、「十万抄」と題して数首の歌を寄せることとなった。それが十年あまりつづいて、教壇、研究室、校庭、そのほか往復の道のことまで、雑多な情景が、メモふうなミソヒトモジとなっているため、このさい小さな一冊にまとめておこうということになり、作者の手をはなれて編集されたわけである。

『むさし野十方抄』の歌はどれも土岐先生の何気ない日常を描いており、まるで日記を垣間見ているような気持ちになります。

その中にひとつの歌を見つけました。

「入学式の あいさつに立てば きらきらし いっせいにふり仰ぐ世代の瞳」

「ここに学ぶとはじめて立ちし校庭の花の四月の初心忘るべからず」と新入生に説きつつも、きらきらと輝く瞳を前に、土岐先生もまた「初心忘るべからず」と姿勢を正されていたのかな?とその心情を想像するのもまた一興。

4月の武蔵野キャンパスは色とりどりの花と新入生の初々しい姿で溢れ、その様子に春の訪れを感じる訳ですが、一角に佇む聖語板を視界の端にとらえては、自身もやはり「初心忘るべからず…」と姿勢を正してみるのです。

土岐 善麿(とき ぜんまろ)

1885年~1980年(明治18年~昭和55年)。東京府東京市浅草区浅草松清町(現・東京都台東区西浅草一丁目)生まれ。

歌人・国文学者。新聞記者として活躍する傍ら、1910年にローマ字による3行書きの歌集『NAKIWARAI』を刊行。1913年『生活と芸術』を主宰。国語審議会会長、日比谷図書館館長などを歴任。1947年『田安宗武』で学士院賞を受賞。1955年紫綬褒章を受章。1965年に開設された武蔵野女子大学文学部日本文学科の初代主任教授に就任。1979年まで14年にわたって教鞭を執る。40冊近くの歌集を出版。石川啄木や若山牧水など、多くの文学者と親交を持つ。

コメントをもっと見る