文=菅野浩二(ナウヒア) 写真=本人提供、鷹羽康博

松本紗季(まつもと・さき)さん|東京都市大学 大学院総合理工学研究科

三重県伊賀市出身。三重県立上野高等学校で学んだあと、2024年3月に武蔵野大学工学部建築デザイン学科を卒業 。卒業制作では、貨物をのせる上屋を小学校に改修して、小学校として機能しなくなったら植物園にするという案を形にし、第1回武蔵野大学卒業設計レビューで優秀賞を受賞した。大学時代は西東京市の緑化審議会で学生委員として活動 。「市がどういうふうに動いているか、コミュニティーには何が必要かといった地域性の勉強になりました」と話す。

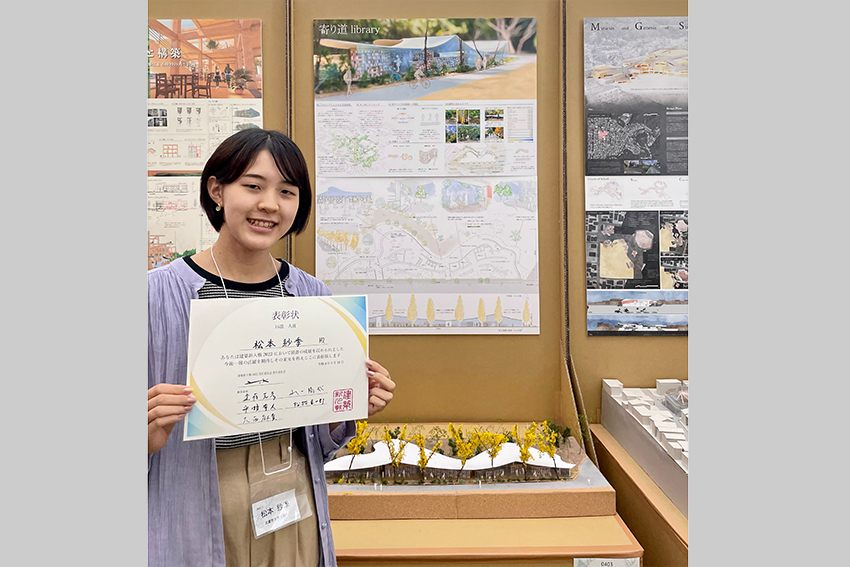

国木田独歩の言葉に感化された大学図書館の設計が入賞

松本紗季さんは武蔵野大学工学部建築デザイン学科の3年次、「建築新人戦2022」で16選に選ばれた 。学校で取り組んだ設計課題作品を対象に実施される全国レベルのコンテスト で高い評価を得たのは、大学の課題「コモンズとしての大学図書館」で制作した「寄り道 library」という作品だ。

大学の課題「コモンズとしての大学図書館」で制作した「寄り道 library」という作品で、「建築新人戦2022」で16選に残った

「コモンズ」は誰でも自由に利用できる空間を指す。「武蔵野のコモンズになる図書館を考えよう」という課題に対峙したとき、松本さんはその土地の背景や歴史を知るために国木田独歩の著書『武蔵野』を読み込んだ。そこである一節に出合い、イメージがふくらんだ。国木田独歩は武蔵野の道について書いていた。

武蔵野に散歩する人は、道に迷うことを苦にしてはならない。どの路でも足の向くほうへゆけばかならずそこに見るべく、聞くべく、感ずべき獲物がある。

松本さんは武蔵野を表現するには「迷うこと」が本質になると考えた。とことん武蔵野と向き合った「寄り道 library」は、建築思想を考えるきっかけになったという。

「『迷うこと』というところから『道』と『雑木林』という二つのキーワードが出てきて、そこを手がかりに設計を進めました。みんなが通る大きい道と、その後ろにもう一つ、土の道があって、そこをもう一つのコモンズとして、二つの道の間に挟まれた場所を埋めるように図書館を建てました。 雑木林の木については、どの種類が適していて、どれぐらいの日光が必要かなども調べたんですが、そういった点が地域性を大事にするきっかけになっています。建築新人戦2022では、土地柄を生かした部分やおおらかさが評価されたようで、その建築思想は今につながっていると思います」

「建築新人戦2022では、土地柄を生かした部分やおおらかさが評価されたようで、その建築思想は今につながっていると思います」

建築新人戦2022では周りから大きな刺激を受けた。一次審査を突破した作品が展示された大阪梅田に集まった建築学生たちは、誰もが飛び抜けた発想力や技術を持っていた。それぞれの言葉や作品に大いに触発されると、「こういう人たちがこれから日本の建築、ひいては世界の建築を建てていくんだろうな」と胸が高鳴った。松本さんは明かす。「3年生の冬くらいまで就職活動をしていたんですが、『ここで終わらせていいのかな』という迷いがありました。建築新人戦2022でつかみかけた学びの入り口をここで手放していいのかなと…」

「自分の空間体験と、自分のつくりたいものは似ている」

工務店を営む実家は築100年ほどの古民家だ。その縁側や軒先で感じた居心地のよさ。それが松本さんにとっての原体験となる。建築物は人が憩う場所であり、 「自分の空間体験と、自分のつくりたいものは似ていると思うことが多いです」と話す。

実家は築100年ほどの古民家で、そこに建築の居心地のよさの原風景があるという

今でこそ「自分のつくりたいもの」は山ほどあるが、もともとは建築の道を強く志望していたわけではない。高校時代には美術部に所属しており、3年次には全国高等学校総合体育大会のサッカーのポスターに自分の描いた原画が採用されている。なんとなく美術大学で学ぶ進路を考えていた。

三重県の高校を卒業し、東京で浪人生活を送るなか、曰く「自分の興味が定まらない状態」で、さまざまな未来が去来した。美大進学を見据えるかたわら、土木や建築に携わる両親や祖父母の姿を思い出し、建築に関わる夢もぼんやりと抱くようになった。そのころ三菱地所設計が手がけた「池袋西口公園 GLOBAL RING」 を見て、「建造物一つでこんなに街が変わるのか」というさわやかな驚きも覚えていた。

建築系の進路で選んだのは武蔵野大学だけ。いろいろと調べるなかで、武蔵野大学工学部建築デザイン学科には大きな特色があると感じた。松本さんは言う。

「『プロジェクト 』という学年横断型授業があって、研究室に入るまでに自分の興味のあることにチャレンジできるのが魅力的でした。実践的な環境があると思ったんですよね。それから、自然の光や風だけでなく、映像、写真、CGといったメディアを取り込んだ設計を手がける風袋宏幸先生の授業もおもしろそうだなと感じました」

武蔵野大学に入学した2020年は新型コロナウイルス感染症が拡大していた。コロナ禍の真っただ中、授業はすべてオンラインで行われたが、松本さんはネガティブには捉えなかった。自分の時間を確保できたことで好きなものを探求できるし、オンラインの授業では毎回のアウトプットを大事にしてもらえているという感覚があった。

大学で最初に設計したのは5メートル四方の建築物だった。松本さんは振り返る。

「子どものための図書館をイメージしてつくったのですが、人間の体の大きさと、つくっているものの大きさを合わせる作業が難しいと思いました。苦労はしたんですけど、最初の設計も含め自分で表現したものを先生方がしっかりと見てくれて、きちんとフィードバックをもらえることがとてもうれしかったのを覚えています。浪人したりコロナ禍だったりで、人と接することが少なかったので」

「『土地や人に寄り添う建築を建てたいんだ』という建築思想が固まった」

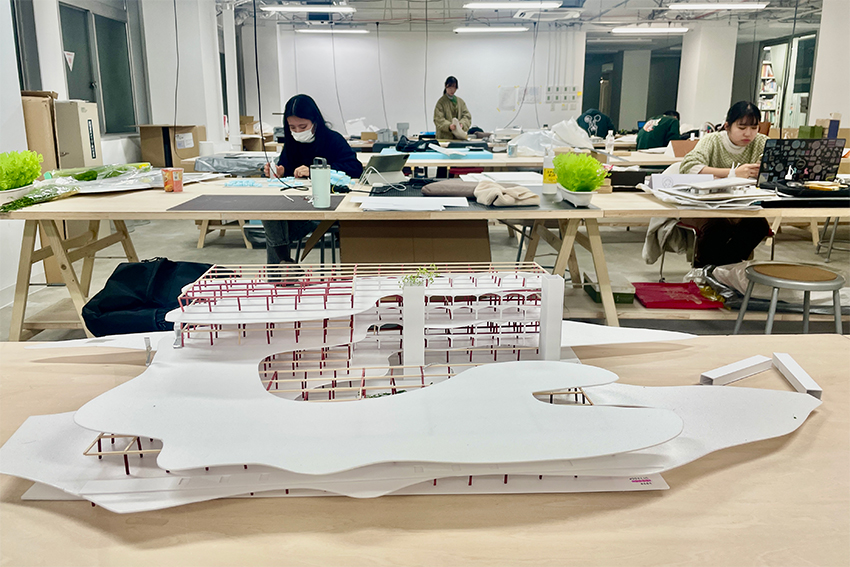

1年生から3年生の前期までは、先生や実際の建築家から出された設計課題に向き合う授業で基礎力をつけた。3年生の夏に建築新人戦2022で16選に選ばれてからほどなく、新たな環境に身を置く。その年の後期から「建築の拡張」「都市を育む」「デザインのアップデート」の三領域を包括的に追求する太田裕通先生の研究室 の一員となった。

太田研究室で印象に残っている取り組みの一つが、東京都中央区の月島の再開発調査だ。3人グループで活動し、実際に月島に何度か足を運んで、取り壊される予定の路地を記録。取り壊される場所の人々がどういう思いで生活を送り、今後どこに行くのかもインタビューしてまとめた。その過程で、当然のようにあった建築がなくなり、新たな建造物ができることによる社会的影響の大きさを実感したという。松本さんは話す。

「新しいものをつくるときには、もっと地域性とか、土地の文脈を大事にして、現地調査やそこに住む人の声から建築が成り立っていくほうがいいんじゃないかなと思ったんです。『土地柄を生かす』という考え方は建築新人戦2022の作品にも当てはまっていて、3年生のときに『自分は土地や人に寄り添う建築を建てたいんだ』という建築思想が固まったような部分はあります」

大学4年生になると、実際に地域社会に入り込んでいく。学内ポータルサイトの「MUSCAT(マスカット)」を通して西東京市田無の都営住宅が学生入居を募集している情報を知ると、コミュニティー自治が学べるチャンスだと思い迷わず応募した。

都営住宅には一年間住み、さまざまな気づきを得た。住民たちで草刈りをしていると自然と会話が生まれるので自分の手がける建築物にも積極的に植物を取り入れたいと思い、あるいは住民の様々な意見を一致させる難しさにも直面し、建築を介して提案している社会のシステムにはまだまだ可能性があると実感した。

就職活動をしていたものの、建築デザインをもう少し追求したい思いが募った。研究室の太田先生にも相談し、留学生が多い環境で学べる点にも魅力を感じ、東京都市大学 大学院総合理工学研究科に行くことを決める。

大学と大学院の計5年間で、真摯に建築と向き合ってきた。これから手がけるだろう建築物と、縁側や軒先に心地良さを感じていた原体験は大きく離れていない。

「図書館や庁舎、あるいは学校など公共性のある建築に携わって、幅広く、いろんな人が使える場所を建築、設計することが目標です。東京だけではなく、自分の生まれ育った三重県など過疎化しているような場所にも、豊かな生活や出会いのある心地よい空間が届けられたらと思っています」

「人が自然と集まる場所をつくるのが理想ですか?」という問いに、松本さんはすぐに「そうですね。地域に対話が生まれる建築をつくりたいです」と笑顔を返してきた。

「図書館や庁舎、あるいは学校など公共性のある建築に携わって、幅広く、いろんな人が使える場所を建築、設計することが目標です」

※記事中の肩書きは取材当時のものです。また、学校名は卒業当時の名称です。

関連リンク

コメントをもっと見る